Музей Есенина в Москве

Адрес: Москва, Большой Строченовский пер., 24, стр. 2.

«В этом мире я только прохожий»

Текст: София Беломытцева

Потому и навеки не скрою,

Что любить не отдельно, не врозь —

Нам одною любовью с тобою

Эту родину привелось.

Замоскворечье, как и сто лет назад, похоже на сеть переулков и переулочков, петляющих и перетекающих один в другой. Только старые купеческие дома и лавки заменили офисные здания. Спешащие работники местных контор проходят мимо двухэтажного деревянного дома в Большом Строченовском переулке, не обращая внимания на необычное для городского пейзажа здание, которое было бы легко принять за старое хозяйственное или складское помещение. Действительно, в начале ХХ в. в Большом Строченовском переулке располагался дом купца Н.В. Крылова, иными словами, общежитие для его приказчиков. И чем же бывшее домовладение хозяина мясной лавки может заинтересовать взыскательного и утонченного любителя Серебряного века? Ответ на этот вопрос каждый может прочесть на мемориальной доске: «Здесь в 1912–1913 гг. жил поэт Сергей Есенин».

Почему же так ненадолго Сергей Есенин задержался здесь и где он жил в остальные годы? Дело в том, что в Москве у поэта своего жилья большую часть времени не было, а покупать квартиру он не имел средств, да и не сильно стремился: действительно, зачем, если можно переночевать у друга или любящей женщины? В этом доме в квартире № 6 жил отец поэта Александр Никитич Есенин — это он работал приказчиком у купца Н.В. Крылова. Он-то и прописал Сергея Есенина на 7 лет с 1911 по 1918 год. Собственно, такие даты и были указаны на предыдущей мемориальной доске музея (она была чуть больше нынешней, и от нее остался след на стене). Причина, по которой ее заменили, проста: хотя в доме купца Крылова Сергей Есенин и был прописан в течение этого периода, на самом деле жил поэт по этому адресу меньше года, и даты вводили посетителей в заблуждение.

Здание, несмотря на кажущуюся принадлежность есенинской эпохе, построено гораздо позднее — тоже на рубеже веков, но ближе к нам — в 1995 г. «Крыловский» жилой дом, где в советское время помещались коммунальные квартиры, не уцелел — сгорел во время пожара в 1990-е гг. Восстановить старое здание было несложно: для многих жителей Замоскворечья деревянный дом с детства был незаменимой деталью знакомого пейзажа. Музей Сергея Есенина был открыт в 1995 г., к столетию со дня рождения поэта.

Экспозиция помещается всего в двух комнатах. Первая «осовременена», в ней нет ни подлинно есенинских вещей, ни даже имитации старинной меблировки: ее оборудовали под небольшую картинную галерею. Из наиболее ярких экспонатов — крестьянский мужской и женский свадебный костюмы за витриной. Яркие, праздничные, они совсем не похожи на рабочую одежду, которую крестьяне Рязанщины носили во время сенокоса или сбора урожая. Женский убор состоял из красного кумача с поликами (так назывались яркие плечевые вставки, обшитые ленами), холщовой юбки и поневы (верхней юбки), по низу которой нашивались цветные тесьмы. Невеста должна была показать свои навыки рукодельницы: о ее умениях говорил богато украшенный передник с «блистунами». Мужской костюм прост, но наряден: белая льняная рубаха (чаще косоворотка), подпоясанная ярким кушаком. У щёголей, старавшихся походить на городских, вместо порток брюки прямого кроя. Такой праздничный наряд мог бы надеть и сам Сергей Есенин, если бы только состоялась его свадьба с Анной Сардановской, дочерью сельских учителей, константиновской музой и первой любовью поэта. Ей Сергей Есенин посвятил озорные строки:

В пятнадцать лет взлюбил я до печёнок

И сладко думал, лишь уединюсь,

Что я на этой, лучшей из девчонок,

Достигнув возраста, женюсь.

Крестьянский праздничный наряд

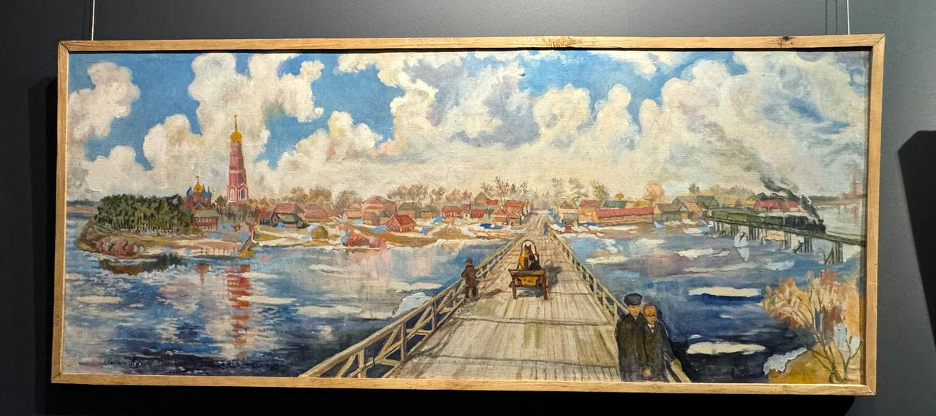

Всю жизнь поэта в Константинове можно восстановить по картинам, на которых изображены есенинские места под Рязанью. Художник Г. Кожанов изобразил скошенный луг, вдалеке редкий лесок, а на переднем плане два стога сена. В поле работали и будущий поэт Сергей Есенин, и его родители Александр Никитич и Татьяна Федоровна. На картине же другого современного художника М. Кузина «Весна» видим простой пейзаж — три березы на взгорке у реки, — и сразу вспоминаются слова: «Тот, кто видел хоть однажды / Этот край и эту гладь, / Тот почти березке каждой / Ножку рад поцеловать». А вот «Панорама села Спас-Клепики» художника В. Калошина: половодье, деревянные дома, чистое небо, мост и дорога, растворяющаяся в дымке. Где-то вдалеке может быть и второклассная учительская школа, в которой молодой Сергей Есенин учился после Константиновского земского училища (его он окончил с похвальным листом).

Картина В. Калошина «Панорама села Спас-Клепики» в музее Есенина в Москве

Родители Сергея Есенина были людьми простыми и поэтический талант сына не ценили, ведь нужно было думать о том, как прокормить большую, но не дружную семью. Они прилагали все усилия, чтобы их сын, закончив Спас-Клепиковскую школу, поступил в пединститут и стал учителем, и это лишь ради того, чтобы в конце концов услышать от сына, что «методика и дидактика ему осточертели». Педагогическому институту будущий поэт предпочел народный университет им. А.Л. Шанявского (в простонародье «шанявку»), где посещал историко-философские курсы как вольнослушатель. Так началась московская жизнь Сергея Есенина — этому периоду посвящена экспозиция второй комнаты музея.

Здесь воссоздан интерьер комнаты купеческого приказчика в начале ХХ в. — все чисто, аккуратно, но ничего лишнего. Из мемориальных предметов всего три вещи: подушка, вышитая руками матери поэта Татьяны Федоровны, поднос под самовар из дома Галины Бениславской, которую Есенин во всех анкетах в поздние годы представлял своей законной супругой, и в красном углу икона из села Спас-Клепики. Остальное — шкаф, сундук, стулья — хотя Есенину и не принадлежали, но тоже старинные, конца XIX века. Прожил в этой квартире поэт недолго: спустя год произошла ссора с отцом, вынудившая Есенина устроиться в типографию «Товарищества И.Д. Сытина». Нет худа без добра: именно здесь молодой человек знакомится с женщиной, которая станет его первой гражданской женой, Анной Изрядновой. В браке с ней у поэта родится сын Юрий — только ему из всех своих детей поэт посвятил отдельное стихотворение: «Будь Юрием, москвич!»

Воссозданный интерьер комнаты в квартире Александра Есенина

Окинув комнату взглядом, посетитель замечает за стеклом копии рукописей Есенина и публикаций в печатных изданиях — в журнале «Мирок», например. В 1914 году в отечественной поэзии произошло негромкое, но важное событие: в «Мирке» было опубликовано стихотворение «Берёза». Тогда ни Есенин, ни кто-либо из его окружения не считал эту публикацию столь ценной, но на самом деле она стала первым знаком исполнения полушутливого-полусерьезного пророчества самого поэта, когда в ответ на очередной упрек отца в том, что его стихотворения никому не понятны, он ответил: «Э, папаша, меня поймут через сто лет». Есенин учителем не стал, но его «Белая береза» уже не для одного поколения становится первым стихотворением, выученным в школе.

Копии обложек журнала «Мирок»

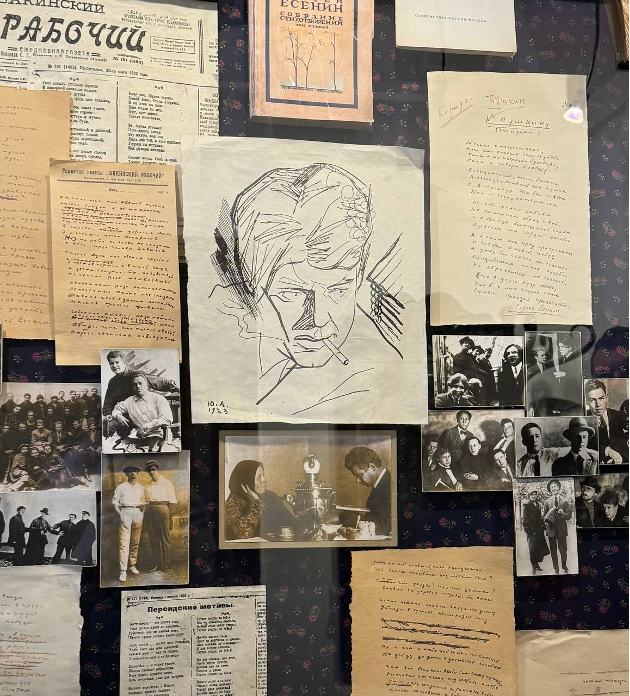

Однако далеко не все в Москве у поэта складывалось благополучно. Отказы из редакций приходили один за другим, и тогда Сергей Есенин решился переехать в Петроград. В московском музее хранятся копии фотографий поэта с петроградскими друзьями, обложки журналов, где были опубликованы его стихотворения того периода. Хочется рассматривать карандашный портрет поэта, выполненный не художником, но юристом по образованию Владимиром Александровичем Юнгером. Изображение несовершенно, но именно таким, как на этом портрете, запомнила поэта Анна Ахматова: «Немного застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя красивый. Володя Юнгер удивительно точно передал выражение его глаз. Да, таким я увидела его в первый раз». В гостях у Анны Ахматовой Есенин был дважды. В первый раз декламация собственных стихотворений молодым поэтом не произвела на Ахматову должного впечатления. «Его не вынуть из полей и рощ», — так съязвила она. Зато во вторую их встречу, состоявшуюся в 1924 г., после возвращения Есенина из-за границы, Анна Андреевна смогла лучше понять певца «голубой и малиновой Руси».

Портрет Сергея Есенина работы Владимира Юнгера

Продолжение экспозиции гость музея видит в небольшом коридоре между двумя основными комнатами. За стеклом множество копий фотоснимков Сергея Есенина: на одних он вместе с Зинаидой Райх, на других — с Айседорой Дункан. Про оба романа уже написано много, но когда фотографии с этими женщинами, двумя музами, помещены вот так, совсем рядом, невольно хочется сравнить их истории. С Зинаидой Райх поэт знакомится в 1917 г. в редакции левоэсеровской газеты «Дело народа», где она работала машинисткой. Между молодыми людьми завязался разговор. Поэт честно признался, что ему негде ночевать, и бойкая девушка с темными, как вишни, глазами предложила выход: Есенина уложат спать в редакции, комнату она закроет и выпустит его, когда придет на работу пораньше. Схема была проверенной: так же, бывало, ночевал друг поэта со времен службы в военном госпитале Алексей Ганин, который считал Зинаиду Николаевну своей невестой. Все решилось во время путешествия троих друзей на русский север: в поезде Есенин предложил Зинаиде Райх стать его женой, а та, недолго поразмыслив, согласилась. Романтика в заурядных обстоятельствах, молодость окрашивает все в яркие краски — так могут судить об этой истории любви биографы поэта, отчасти противопоставляя ее той буре, что бушевала позже в браке с Айседорой Дункан. Впрочем, саму Зинаиду Райх кощунственно было бы назвать личностью ординарной. После расставания с Есениным она, хотя никогда ранее не занималась театральным искусством, стала ученицей Мейерхольда, а потом и его женой. Играла так, что потом, когда уже профессиональной актрисе Августе Миклашевской (это ей посвящена «Любовь хулигана») предложили роль Маргарет в постановке «Дама с камелиями», та отказалась, объяснив свое решение тем, что лучше Зинаиды Райх эту роль никто исполнить не сможет.

Фотографии Сергея Есенина вместе с Айседорой Дункан

Что же можно добавить про Айседору Дункан? В музее за стеклом копия еженедельника «Зрелища», номера «К возвращению Айседоры в Москву»... На обложке знаменитая танцовщица: смотрит томно и устало. На момент первой встречи Айседоре Дункан было 44 года, Есенину — 26. Перед свадьбой она специально подкорректирует документы: теперь ей по паспорту 35. Ни для кого не секрет, что гений на Родине, в США Есенин был всего лишь спутником прославленной танцовщицы.

Другой яркий, но краткий «восточный период» творчества Сергея Есенина представлен в экспозиции фотографией поэта с близким другом П.И. Чагиным, сделанной в Баку в 1924 г., а также вырезками из газеты «Бакинский рабочий»:

Отчего луна так светит тускло

На сады и стены Хороссана?

Словно я хожу равниной русской

Под шуршащим пологом тумана.

Казалось, что поэту не удастся забыться, раствориться в персидских мотивах, забыть о родном севере. Стоило ему приехать в Батуми, как там выпал снег (явление из ряда вон выходящее). Правда, этот случай вовсе не был воспринят поэтом как досадный: он сколотил сани и воспользовался погодой, чтобы удивить девушку, которую еще не одно поколение, не видев ни разу, будет вспоминать, читая бессмертные строки: «Шаганэ ты моя, Шаганэ». Шаганэ Тальян, молодая учительница из города Батуми, так до конца и не поверила, что в своих стихотворениях русский поэт воспевал ее красоту. «Какое отношение я имею к той, которая в строках ваших стихов?» — спросила «персиянка» Шаганэ. «Она — это Вы», — просто ответил Есенин. Свое путешествие на юг Есенин не довел до конца: поэт не мог помыслить вернуться на Родину, не увидев Босфор и Иран, но в Иране случилась революция и планам не суждено было сбыться. «Никогда я не был на Босфоре…» — напишет Есенин.

Но что же последовало за радостью южных дней? Вновь тяжесть, тоска и первые явления «черного человека». В музее хранится портретный снимок поэта, сделанный в роковом 1925 году: тогда Есенину было 30 лет. На нас смотрит прежде всего уставший человек: это уже не светлоглазый юноша в голубой рубашке, как лирический герой стихотворения «Голубая кофта. Синие глаза», а не по годам ослабший мужчина, пусть и в дорогом костюме.

Фотопортрет Сергея Есенина, 1925 г.

И странно видеть совсем рядом с поздними фотографиями, на которых поэт запечатлен вместе с женщинами или друзьями из московской и петербургской богемы, один маленький снимок. За накрытым столом в деревенском доме у самовара сидят двое: Сергей Есенин, одетый по-городскому, смотрит в книгу, читает вслух. Напротив него пожилая женщина, крестьянка. Она слушает поэта, подперев голову ладонью. Нетрудно догадаться, что на снимке запечатлена мать поэта Татьяна Федоровна Есенина (урожденная Титова). Судьба этой женщины достойна отдельного рассказа. Единственная дочь зажиточного крестьянина, она вышла замуж не по любви, а по воле отца. Александр Никитич Есенин работал в Москве приказчиком в мясной лавке уже упомянутого купца Крылова. В браке родилось шестеро детей, но выжили только трое: будущий поэт и его сестры Екатерина и Александра. Замужество не принесло женщине счастья: Татьяна Федоровна ушла от нелюбимого мужа, оставив маленького Сергея своим родителям, и отправилась на заработки в Рязань, где устроилась в помещичьем доме прислугой. Попытка судиться ни к чему не привела: Александр Никитич отказал в разводе. Прожив пять лет то в Москве, то в Рязани, женщина возвратилась в Константиново, где у нее родился внебрачный сын Александр Иванович Разгуляев (со сводным братом у Сергея Есенина были сложные отношения). И хотя на снимке пожилая крестьянка, кажется, внимательно слушает поэта, в действительности мать не смогла оценить гениальность своего сына. Читать опубликованные произведения Татьяна Федоровна не могла, оставаясь до конца жизни неграмотной. По воспоминаниям же самого Сергея Есенина, когда он декламировал ей стихи, та лишь качала головой и разводила руками: что толку в них, если творчество не приносит дохода?

Копия фотографии Сергея Есенина с матерью Татьяной Федоровной Есениной (Титовой), 1924 г.

Безусловно, судьбу Татьяны Федоровны легкой не назовешь. Но как поступила жизнь со всеми остальными Есениными, чьи портреты можно увидеть в музее? Для ответа достаточно сухой, почти официальной сводки. Известно, что сестра поэта Екатерина вышла замуж за литератора Василия Наседкина — его расстреляли в 1938 г. Репрессии коснулись и самой Екатерины Александровны: два месяца она провела в Бутырской тюрьме, детей расселили по приемникам, но в итоге ей разрешили поселиться в Рязани без права выезда с условием, что из детдома она заберет только одного ребенка. Жизнь Александры Александровны, другой сестры, была благополучнее: репрессиям она не подверглась, до конца своих дней работала над книгой воспоминаний о прославленном брате. Юрий, старший сын поэта, служил техником-конструктором в военно-воздушной академии РККА им. Жуковского. В 1937 г. был обвинен в подготовке теракта против руководителей советского государства и приговорен к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение. Сын Константин (которому Сергей Есенин специально придумал «непоэтичное» имя, забыв о том, что был поэт Константин Бальмонт) стал спортивным журналистом: редкий футбольный матч не был освещен в его репортажах. А младший сын Александр Есенин-Вольпин в 2016 году скончался в США: он был автором ряда фундаментальных работ по математике и правозащитником. Наконец, дочь поэта Татьяна Есенина эвакуировалась во время Великой Отечественной войны в Узбекистан и там осталась. Она работала корреспондентом в местных газетах.

Можно представить, что судьба разделила недружную семью поэта пополам: одних из его близких она хранила, а другим позволила попасть в смертельный водоворот истории. Не была она добра и к самому Сергею Есенину. Однако память о гении Серебряного века, «рязанском Леле», как его называли, бережно хранится по сей день. Галерея лиц и имен, череда исторических событий… История не одной человеческой жизни уместилась всего в нескольких десятках фотографий и писем. Экспозицию музея Сергея Есенина в Большом Строченовском переулке в Москве нельзя назвать масштабной, но после знакомства с нею даже привычные нам со школы стихотворения поэта будут звучать по-иному. «В этом мире я только прохожий», — так прав был Сергей Есенин, и так не прав.

Список литературы

1. Куняев С.Ю., Куняев С.С. Сергей Есенин. М.: Молодая гвардия, 2017. (Жизнь замечательных людей).

2. Лекманов О.А. (признан на территории РФ иностранным агентом), Свердлов М.И. Сергей Есенин: биография. М.: АСТ, CORPUS, 2015.

3. Марченко А.М. Есенин. Путь и беспутье. М.: АСТ, 2015.

4. Сергей Есенин в стихах и в жизни. Книга третья: письма, документы / Общ. ред. Н.И. Шубниковой-Гусевой; сост. С.П. Митрофановой-Есениной и Т.П. Флор-Есениной. М.: Издательство «Республика», 1995.